2011年9月24日

JR須磨駅北側の山陽道~明石市魚住町

前回の山陽須磨駅南の山陽道に続き2月24日以来の山陽道久し振りです。

今回は2泊3日で有年まで進みたいと思っています。今日は一日快晴の天気であったので東加古川まで行きたかったが余り進まなかった。東加古川駅前のサンシャインホテルに予約しているので魚住駅からJRで移動します。

須磨駅近くの街道 8時15分 スタート

魚住駅北の金ヶ崎 17時50分 着

43.240歩 25.94km 1.060kl

JR本線須磨駅

前回の起点より本日スタート西へ

交差点を車に注意して横断

暫く進むと旧道は民家で消失しているので右に折れて国道2号線に出ます

右の山陽本線に沿って2号線を進みます左の海岸は須磨の浦です

その先国道は左に緩やかにカーブして進むと一の谷川に架かる橋を渡る、この辺り左に前述の消失した旧道が真っ直ぐ伸びてきて合流していた一の谷町5附近

一の谷川を渡った右に 長田神社須磨御旅所の石碑

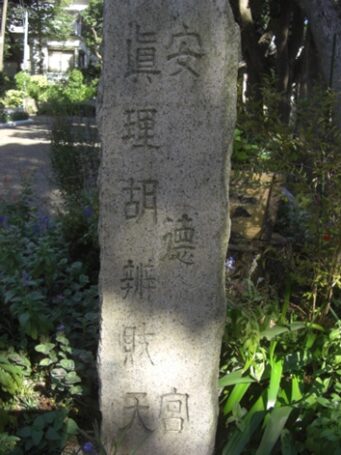

一の谷川から300m程進んだところで、【寄り道】街道より右に折れて山陽本線のガードトンネルを潜り坂道を上りました 安徳宮真理胡弁財天の石碑

安徳宮横に 皇女和宮像が祀られています。中村直吉が昭和9年県立第一高神戸高等女学校・県立第二神戸高等女学校・神戸市立第二高等女学校に寄贈したものの一つ

安徳宮(宗清稲荷社) 一の谷公園内に 安徳天皇内裏跡伝説地

各地に安徳帝の陵墓と称するものが二十数基あるという。

安徳宮前に、もと祇園の舞妓でアメリカの大財閥モルガン家の御曹司と国際結婚したモルガンお雪と刻まれた 石灯籠

須磨の浦海岸、神戸市街地の方向を見る

安徳宮から須磨浦公園の東端を下っていくと、国道沿いの高台の公園に源平合戦の古戦場 戦の浜の碑

この付近は白砂青松の風光明媚な地でありますます

公園内をすこし進むと右に山陽電鉄須磨浦公園駅と鉢伏山(標高246m)山上へのロープウエイ駅があります。

非常に急峻な山、一ノ谷・二ノ谷・三ノ谷と続きます。ロープウエイが昭和32年開通してから山上も開発され観光名所となっています。

西の海岸沿いの国道を進むと右に 平敦盛塚

大きな五輪塔で清盛の弟経盛の子供で当時16歳、笛の名手としても知られる。一の谷合戦で熊谷次郎直実に討たれた。五輪塔は花崗岩製で高さ約4m、中世の五輪塔としては石清水八幡宮の五輪塔に次ぎ全国で2番目の規模。ここは胴塚で須磨寺にあるのが首塚といわれています

敦盛の五輪塔前は工事中でかつてはこの前に大きな茶店があったそうです。今は、敦盛そば屋が開店しています。その先で摂津と播磨の国境の小さな境川を渡ります

左には須磨浦の海岸でその南遠望に淡路島がよく見えます、JR山陽線、国道、右に山陽本線、その右手には急峻な鉢伏山が続く、気持ちよいが残念ながらさすが2号線車が多い

ここで【寄り道】右の山陽電鉄の踏切をわたり細い坂道を上っていくと途中右に

西向地蔵尊

地蔵尊の上でリュックを背負った団体さんに会った、ここから鉢伏山へ登るそうです、手頃で景色も天気もいいし最高だろう

坂を下って踏切を渡り元に戻ります。すぐ分岐になり右手を見ると昭和七年、英国人ジェームスがこの付近一帯を開発し別荘地を建てた場所。背景のこんもりとした山がジェームス山で個性的な洋館が並び、最近では「西の異人館群」として人気らしい。写真右端のひと際目立つ大正5年建築の旧グゲンハイム邸は美しい。

道は分岐して2号線は左のJR山陽本線を越えて海岸沿いに出ますが、旧道はこの辺りは線路と駅でなくなっているようで、私はJR線と山陽本線の間を少し進みます。100m余り先で右の山陽本線のガードを潜り線路の北側に出ます。またすぐ分岐しているので左の線路に沿って山陽電鉄本線の山陽塩屋駅前を通り、並行して南側はJR塩屋駅です。すぐの塩屋川に架かる管公橋を渡ります。

橋を渡った右手に 道標 「毘沙門天 六丁北」

続いて右に 「いかなごの釘煮発祥の地 塩屋友跡地」の石碑

石碑の前から右に山陽塩屋駅、塩屋川に架かる管公橋の町筋を振り返る

右手の山側に 曹洞宗 安養寺

隣に 塩屋若宮神宮

若宮神社・安養寺の背後のジェームス山から舞子浜にかけての綺麗な洋館が達並ぶ。

その先でT字路になっていて右は山手に上る道で、左に折れて山陽電鉄・山陽線のガードを潜ります

国道2号線を西に少し進み塩屋町1丁目信号交差点を越えた交差点から2号線を振り返る。交差点から200m余り進むと右に山陽電鉄滝の茶屋駅があります。

瀧の茶屋駅のところで国道を歩いていても車が多く、高架線路に沿って歩くだけで面白くないので左の埋め立て地との間の樹木が茂る道を歩きます。車の騒音がないのが少しの慰め、かつて埋め立て前はこの辺り一帯は白砂の浜の景色が絶賛されていたが、今は神戸市の建設による新垂水下水処理場で福田川まで2㎞の景観は失われた

せめてもの右の2号線に平行して2㎞ほど雑木の間の道を進める。

広大な(三十七ヘクタール想像つかない)敷地の処理場

やがて右の国道を挟んだ高台に山陽電鉄の東垂水駅が見えま

東垂水駅への歩道橋の先はまた国道に戻り西へ進みます

その先右に 地蔵尊の祠

東垂水駅から400mほど進むと福田川に架かる福田橋に出ます。何かホット情緒の感じる橋です

渡しは東垂水駅下で国道に合流しましたが、そのまま雑木の間の道を2号線に平行して歩き福田川に突当り、右に折れてここ福田橋の西詰で国道に合流するといいです。でも西宮神社を過ぎて神戸市に入りまだ神戸市垂水区です。神戸市も広い

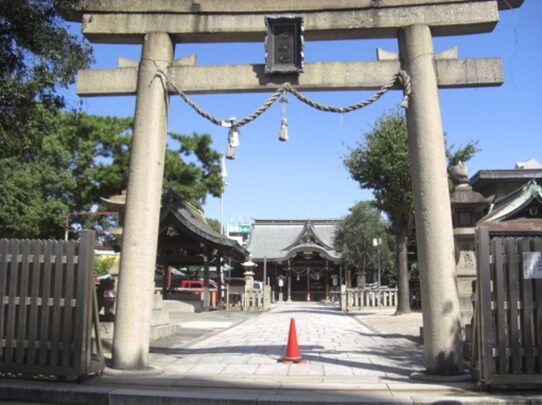

福田橋から一つ目の信号とすぐ先の歩道橋の間を右(北)に入り線路手前に 皇大神社

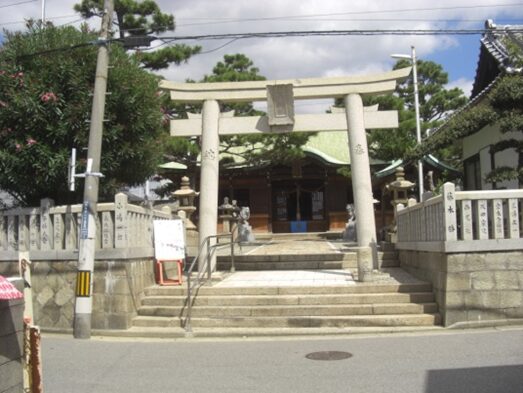

海神社 わだつみ神社とも呼び海上渡御で知られる。海神社は5世紀ごろには創建されていたといわれ非常に古い神社。

皇大神社の西、JR垂水駅の南にあり神社の正面は国道2号に面しその正面先には垂水漁港があります。昭和32年に建てられた高さ約12mの朱塗りの大鳥居がそびえる。海岸に近づくと賽の海神社があったが写真に撮れていない。

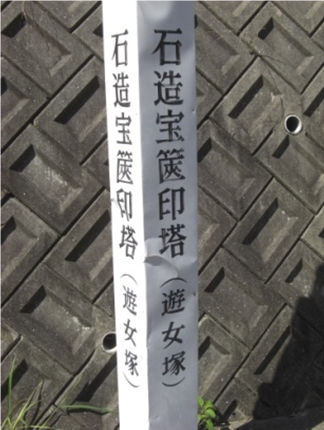

【寄り道】国道に戻り国道を西へ垂水駅前交差点を過ぎて南大筋交差点に出る。交差点から250m程で右に折れてJRと山陽電鉄のガードを潜り、二つ目の信号点を越えたところ住宅地の左墓地の一角に

石造宝篋印塔遊女塚の標柱があります垂水の沖で溺死した遊女の供養塔と伝えられています

宝篋印塔(遊女塚)県重文

この塔は高さ四mにもおよぶ大きなもの、塔自体が大日如来で中央部四方にある梵字はそれぞれ如来仏を表している。笠石の四隅にある三角形の突起の梵字は如来の守る四天王と如来に奉仕する四菩薩を示しています。

塔は建武四年(1333)三月に建てられたと刻まれています。塔はもと山陽道沿いにあったが明治二十一年鉄道の開通に伴いここに移されました。

坂を下っていく途中、線路高架の手前右に西垂水 高尾子安地蔵

南大筋の交差点に戻り国道を西に進むとマリンピア神戸南信号交差点に出ます。この北側に五色塚公園があります。JR線、山陽電鉄線で北側に出られないので200m程国道を戻り、ガードトンネルで北側に抜けました。

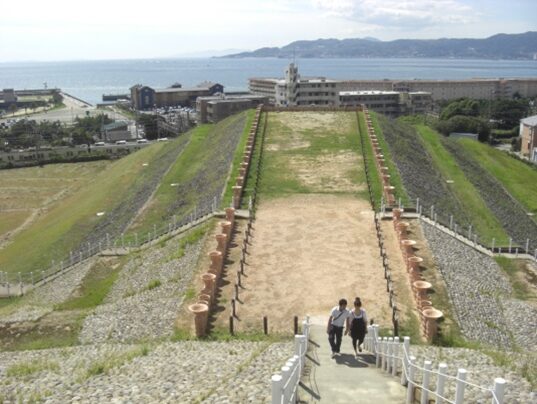

五色塚古墳(国史跡)

県内最大の前方後円墳で4世紀から5世紀に造られたそうで墓主は不明です。全長194m、高さ前方部11.5m、後円部18m。3段に築かれ、周囲に空堀をめぐらしています

墳頂と2段のテラスには、鰭(ひれ)付円墳

埴輪が配され、数本に1本の割合で朝顔形埴輪が並べられています

五色塚古墳上に並ぶ円筒埴輪と朝顔形埴輪

すぐ西側に同じ時期の 円墳小壺古墳(国史跡)直径67m、高さ9m

綺麗に整備された古墳からの明石大橋、淡路島の景観が素晴らしい

元の国道2号に戻り国道の南(海側)に出ます。舞子東海浜緑地の海岸通りを振り返ってみる国道を進まず海岸通りを西へ

非常に綺麗な公園に整備された海辺の観光地

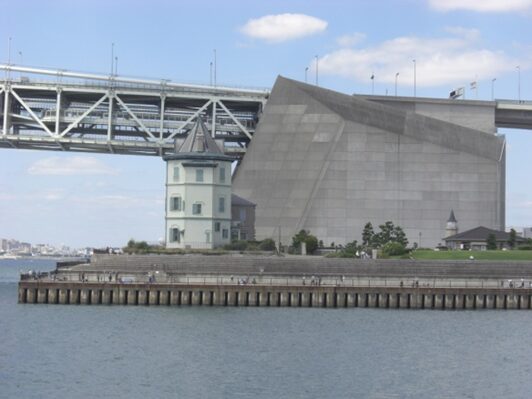

兵庫県立舞子公園内の一角にあります 移情閣

孫文記念館はもと実業家の呉錦堂の別荘であったが別荘は撤去されたが、移情閣(国重文)は八角三層の楼閣で1915年に増築されました。背景は明石大橋

移情閣と明石海峡大橋ゆっくり見ていたらいくらでも時間が必要で先に進みます

移情閣から舞子浜公園の一部

明石海峡大橋下を国道で抜けます

左に 明石藩舞子砲台跡(国史跡)幕末の外国船の侵略に供え文久三年(1863)勝海舟指導のもと、明石藩が築造した砲台場跡

台場跡の 天端の石敷きの遺構

砲台跡より少し先右に 舞子延命地蔵尊(たたき地蔵尊)

そのすぐ先で国道より左に入る道が分岐しているので左の旧道を進みます。垂水なぎさ街道 と表示があります

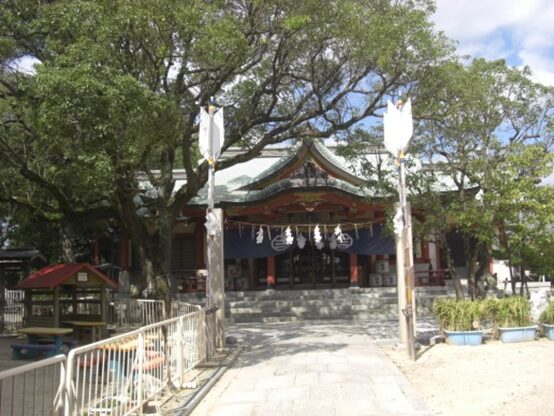

分岐より280m進むと右に 舞子六神社

神社の先で右手に山陽電鉄西舞子駅が見えてます、その先で右からの国道と合流します

合流した左に 地蔵祠

山田川に架かる山田橋を渡ったところを振り返る。暫く国道を左に海岸右に高架線路に沿って900m程進むと右にJR朝霧駅があります、駅の南側は狩口信号交差点で歩道橋が交差しています。交差点で28号線が左に分岐して海岸線を進むが山陽道は真っ直ぐ国道2号進みます

狩口交差点から500m程大蔵谷地区に入り暫く国道を進むと、朝霧川を渡るところで高架道路が交差します。朝霧川に架かるところから振り返る

朝霧川を渡るとすぐ国道と分かれ左に入ります

左に入り直ぐまた右に折れますがその右角に大きな碑 日蓮上人の題目碑

右に折れて大蔵八幡町の街並みここからかつての山陽道

【大蔵宿】

右手に 大蔵八幡神社

街道左手に白い 祠

今は整備され埋め立てされた大蔵海岸公園で綺麗だが、それ以上にかつては大蔵海岸と呼ばれ絶景の景色であったようです

宿内左奥に 浄土真宗 西林寺 鐘楼と山門 が一つになっています

大蔵中町に入り左に大きな旧家の建物

その西側に 地蔵

その先右手大蔵会館前に 受持姫土明神

大蔵中町にかつて 本陣がありました

大蔵谷の地名は古く、源平盛衰記・太平記・増鏡などに記載されています。江戸期には山陽道屈指の宿場町として栄え、宝永元年(1704)には戸数294軒・人口1781人・本陣・旅籠61軒・馬46匹・駕仲間80人が記録されている。繁栄は明治まで続いたといいます。淡路を遠望する白砂青松の風光明媚な大蔵海岸の美観は多くの文人に絶賛された。宿場には多くの史跡があり深い千年の歴史の彩りを大蔵の地は秘めています。(説明文より)

大蔵会館の横を右に入っていくと 稲爪神社 山門の裏側に左甚五郎作の彫り物

古くから大蔵谷の産土神として秋まつりが盛大。

【寄り道】 西北にある山陽電鉄人丸前駅の周辺の史跡を見て回ります。

稲爪神社の西側国道沿いに 休天神社 菅原道真が大宰府に左遷される途中で休まれた神社で、境内に菅公駐駕駅長宅址の碑があります

国道を少し西に歩き人丸前信号交差点を右(北)に折れて、人丸駅の東側のガードに出ます

ガード下右手に 両馬川旧蹟 寿永三年(1184)二月一の谷の戦いに敗れた平家軍の通過地で平忠度が岡部六弥太に追いつかれ、二人の馬が川を挟んで戦ったので「両馬川」という名前が付いたと(説明文)

ガードを潜り200m程坂を上っていくと左に明石市立天文科学館塔の上は展望台になっていて絶景のようですが上れなかった

科学館を左に見て上ると左に人丸山公園があり公園の西側に

柿本神社 柿本人麻呂を祀る、山門前から播磨灘から明石海峡・大橋も一望できる場所です

狛犬一対 本殿前両脇に砂岩で台座は花崗岩の狛犬が、向かって右の狛犬は阿形で牙があり、左の狛犬は呍形(うんぎょう)で角をそなえている。頭髪に巻毛を多くありほか例がみないそうで、尾の形も巻毛を多く持ち横に広がっていない独特な形をしています。台座に宝暦四年(1754)の銘があり播磨で最も古いといわれています。(市教委説明文)

八ッ房梅 境内に元禄十五年(1702)赤穂浪士大石良雄、間瀬久太夫が参拝して主君の仇討の成就を祈って、大石は墨絵鐘馗の図を描き奉納、間瀬は持参の梅を移植して祈願とした。一つの花に八つの実を結ぶ八房梅、現在で三代目

人丸前駅のホームは子午線上にあり埋め込みタイルで示されています。その北側に市立天文科学館が聳え東経135度の子午線が日本標準時となったところに建てられている。少し違っていたようだが科学館は昭和35年6月10日に開館した。子午線が日本標準時となったのが明治21年(1888)1月1日です。

神社の西南隣に 曹洞宗人麿山 月照寺 弘仁二年(811)空海が赤松山(現、明石城本丸跡)の人丸塚に、湖南山楊柳寺を建立したのがはじまりで、明治四年(1871)神仏分離令により境内の人丸社は柿本神社として分離されました。

月照寺山門 元和四年(1618)小笠原忠政が徳川秀忠から伏見城薬医門を拝領し明石城の切手門とする。明治六年月照寺山門として移築されました

本標準時子午線標示柱 昭和5年1月、月照寺山門前にこの標示柱が建設され「トンボの標識」の愛称で呼ばれた。そして昭和26年の再観測で現在の位置(11.1m移動)に設置された。標示柱は高さ約7m鉄柱の直径15cmで上部のカゴ状の球は地球をあらわし、球の上には「あきつ島」(日本の異名)を象徴したトンボ(あきつ)がのっています。(明石市説明文)。バックは天文科学館

天文科学館の南側に 浄土宗松厳山 長寿院 明石藩主松平家廟所

第八代藩主松平直明から十五代斉宜までの藩主およびその家族の墓、五十九基が並ぶ

斉宜(徳川11代将軍家斉の二十五男)夫妻の墓は豪壮な石の扉、塀つきで御霊屋は弘化二年(1845)16代松平慶憲が建てたもの。龍の彫刻と葵の紋が入り立派であることから徳川幕府の権勢が偲ばれる。

東川の道路に出て南に下り人丸前駅のガードを潜り、国道との人丸前交差点に戻ります。

国道手前右角に大きな 道標 「左 人丸山三丁」

寄り道を終わりもとの大蔵本町の宿街道に戻ります

左に 臨済正宗 大蔵院

赤松円心の孫 赤松祐尚夫妻の墓

大蔵本町を進むと天文町2でT字路となり正面の 人丸教会に突き当たります

街道は左に折れて数十mで右に折れる鍵の手であります。右への道は前述の人丸前交差点に出ます。

また 白川街道の起点 でもあります。左に折れてすぐ先T字路で右に折れる鍵に手の辻です。

教会の前のT字路を右に折れてすぐ先の人丸前信号交差点の手前、右手に小さな 道標 「左 ただのり道」

その向かい左(西)に入っていくと 忠度塚

寿永三年(1184)一の谷の戦いで敗れた、平薩摩守忠度が両馬川まで来たところ源氏の武蔵国の将、岡部六弥忠澄に討たれその亡骸を埋めたところと伝えられる。忠度は清盛の弟で正四位下薩摩守、藤原俊成に師事し和歌をよくした。平家西への敗走の途中、京都に引き返し俊成に詠草一巻を託した話は有名。1144~1184年享年40歳

T字路の街道に戻り左に折れて鍵の手で右に折れる右角に 道標 「右 ・・道 左・・・道」

道標の横に 日本標準時子午線通過地の標柱

右に折れた西への道を真っ直ぐ進みます

120m程先一つ目の信号交差点の右に 椋本神社の 道標「従 是人丸山三丁」 天文まちから相生町に入ります

相生町を250m程進みます

アーケードのある商店街に突き当たりT字路を左に折れて、また十mほどで右に折れる鍵の辻です。山陽道は左に折れ、T字路を右に行くと山陽本線・山陽電鉄明石駅へ

ここを右へ

鍵の手を右(西)に折れると東南角の植え込みの中に 道標 「みぎ ひめぢ道」右に折れずに真っ直ぐ南に進むと明石港

鍵の手の辻からかつての明石城下に入りますがその面影は全くありません

本町2丁目あたりの町並みを振り返る

明石城下 元和三年(1617)譜代大名の小笠原忠真が明石十万石を与えられ築城、その後、幕末まで明石には10藩が入れ替わり松平氏が最後に明治維新を迎えた。 西国街道(山陽道)の城下は京口門から鍛冶屋町・東本町・樽屋町を通り姫路口門を抜け、九町十九間半(約千十七m)、商家や旅籠が建ち並んでいました。門には大木戸を設け番所があり、街並みの北側は外堀があり、堀に面して武家屋敷が並んでいました

(明石宿)

【寄り道】ここで街道歩きを中断して明石駅北側の明石城に寄ります山陽明石・JR明石駅と明石城内堀跡の間の道路

駅より西の端の内堀近くにある 家老織田家長屋門 建築は江戸時代初期で門は明石城の前身船上城から移されたと伝わる。東西六十四間半(約116m)南北二十六間(約四十七m)と広大な屋敷であったという

水を湛えた濠

明石城跡

高い石垣に二つの櫓が白塀に連なり綺麗今日はお祭りがあったようで沢山の人が集まっています

御茶屋 樹木屋敷にあった藩主が接待用に利用した建物をここに移築

武蔵の庭園 初代城主小笠原忠真の命をうけ、宮本武蔵が樹木屋敷を造ったという記録が残っています。

元の本町2丁目の街道に戻ります。街道南の明石港から明石川周辺の沢山ある寺町の神社仏閣や史跡を見たかったのですが時間的に巡れず残念ですが。でも海岸よりを通っている山陽浜街道の時に見学出来ました。

城下町を西へ進むと大観橋信号交差点に出ます。交差点を少し右斜めに方向を変えるとすぐ明石川に架かる大観橋です。橋の手前歩道橋から振り返ったところ

明石川に架かる大観橋を渡ります

橋を渡った大観橋西詰交差点で右への旧道が分岐しています

右に旧道を進むと道は分岐します山陽道は右へ、左は 山陽浜街道が再びここで分岐して海岸線近くを進みます

右に折れてすぐ先で山陽電鉄の踏切を渡り踏切の左に西新町駅。そしてすぐ国道2号線の高架を潜ります

さらにその先で山陽本線のガードを潜ります

ガード手前左に 白玉大明神

隣に 王子神社

ガードを潜り真っ直ぐ西新町の町並みを進む、250m程進むと右に明石城への明石川に架かる嘉永橋がある交差点に出ますので左に折れます

すぐ右に 十輪寺 寺伝によると藤原鎌足の時代に出てくる古いお寺

境内に 焼け残った杉 秀吉が戦勝を祈って植えた苗が二股に分かれて高さ25mとなった、大杉はこの付近の名勝となっていたが、昭和二十年の戦火でお寺は焼失した、焼けただれた杉の木を取り除こうとしたところ、地元の年寄りが太閤さんの木やといって幹を残したという

西への王子町・大道町を進むと175号線と交差する、市バス車庫前信号交差点を横断します

交差点を横断したすぐ先右に 坂上寺「かにがさかのお大師さん」と呼ばれてます

石段を上る右に 二基の石標 「大師舊跡」「當山八十八箇所」

その先は緩やかな和坂(かにがさか)を上ります

和坂2丁目で右に少し入ると 曹洞宗 福林寺

右、交差点の手前 祠二つ

左の中和坂公民館を見て和坂3丁目で突き当たるので左斜めに進みます

200m余先で国道2号線に合流して右に折れると、すぐ西明石町5丁目交差点を横断します

国道を200m程進むと松の内信号交差点で分岐し、左の旧道を入ります

分岐して300m程花園町を進むと交差点を横断します、左すぐに山陽本線西明石駅です

交差点より100m程で山陽新幹線西明石駅下のガードを潜ります

西明石ガードを潜った西明石駅の北側

駅のすぐ目の前に中央分離帯のある250号線横断できないので、右の小久保交差点で横断して道の向こう側に出ます

分岐の右側の旧道を進みます

西北への道

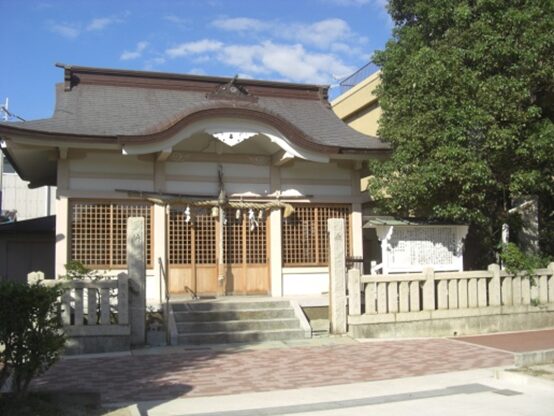

右手に 三社神社

神社の隣に 裁松寺

神社のところで車道の交差点を横断します

130m程進み国道に合流しますが旧道は国道を右斜めに進んでいたが、今は完全に消失

国道を180m程進みますと中谷東信号交差点に出ます、左角に交番があるのでここを右に折れます

交差点を右に折れて数十mで左に折れます

交差点の右(東南)を見たところで消失した旧道はここで交差点に出てきます

左に折れた藤江地区の旧道

すぐ先左の小さい公園の西端に 地蔵尊祠

すこし進むと右手に雲楽池があり蓮が池一面に広がっています

右に池を見たすぐ先で左から国道2号線が合流します

国道を歩くか歩かない距離でミドリ電化の看板の辻で左の旧道に入ります

ミドリ電化を左に見て大久保町森田地区を進みます

右の池が切れるところで右に 住吉神社

谷八木川の谷に向かって下り坂です右にマルアイがあります

【大久保宿】に入ります

坂を下っていくと左に東と書かれた 屋台蔵

すぐ右に 常徳寺

お寺の向かいには 地蔵菩薩の祠

右手に長い塀のある 旧本陣安藤家 大きな豪壮な建物

すぐ先に壊れかかった 祠

坂を下りきると谷八木川に架かる大久保橋を渡ります

橋を渡ると左に今度は西と書いた 屋台蔵 住吉神社の10月の祭りに東西二基の屋台が練り歩くそうです

大久保橋から100m余り進むと東川に架かる大谷橋を渡ります。この二つの橋の間が低くなっていて、昭和20年10月9日の両川の洪水で17名の人が亡くなったそうです。谷八木川の手前左の大久保町公民館前に「大水害追悼の碑」が建っています

大久保町大窪の上り坂を進みます坂を上りきると右手に 祠

左手ブロック塀の傍に 明治天皇小休止跡の碑

塀の中の建物も大きな屋敷で明治天皇が休憩するだけあって庄屋であったのか

暫く先の交差点を左に行くとすぐJR大久保駅があります。その交差点の左角に道路元標、半分埋もれている 「大久保林道」道路元標 のすぐ先で大久保駅北信号からの道路を横断します

交差点から250m程先で旧道は車道に突当り真っ直ぐの旧道が消失しています。かつて旧道は突当りをやや斜めに進みながら右の国道2号を斜めに横切っていたようです。大久保宿はこの辺りまでであったようです

突当りを右に折れてすぐの国道2号大久保西交差点を左に折れて進む。国道を100m程先で前述の消失している旧道が、国道の右に横断してほぼ並行しながら富士通明石工場内を通り、小さな川を越えてコカ・コーラ―工場内を通っていたようです

大久保西交差点から国道を進んできて右に富士通明石工場、そして小さな川橋を渡り右にコカ・コーラ工場をみて過ぎたところ西角にくると大池東信号交差点に出ます。交差点を右に折れます

右に折れた道で右がコカ・コーラの工場、右に折れた左に牛舎がありましたが今もあるかどうか、50m程先で左への旧道が復活しています。牛舎の北側を左に折れます

左の旧道に入り振り返ったところで正面がコカ・コーラ―工場で旧道跡

すこし進むと十字路に出て横断してその先数十mで左T字路があります。その右角金網に西光寺への看板が出ています

右への西光寺の道を進んでいくと、西光寺と宗賢神社があります。その前を太山寺道が通っています。以前に太山寺道を歩いたとき見ているので寄りません

350m程、大久保町西脇を進みますと右に金崎宮の鳥居があります。

金崎宮への参道を進んでみます、この前も太山寺道のとき通っています

金ヶ崎神社(黒岩神社)ともいいます」

さらに200m余り進んでいくと、右から 太山寺道 が合流してきます合流する辻を振り返ったところ。

太山寺道側の角に 道標「左 大山寺道」

合流点のすぐ先右に 正覚寺

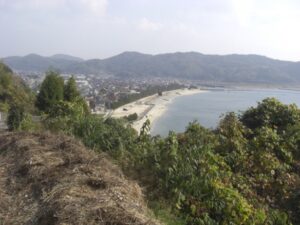

魚住町に入り緩やかな長坂を上ります、長坂というだけあった長い緩やかな上りが続く長坂集落

坂の途中左右に大きな池が結構沢山あります。左の池は古前池

続いて右に大道池

左に電柱とガードレールに隠れたように 道標 「魚住之太子」「小式部内侍祷」

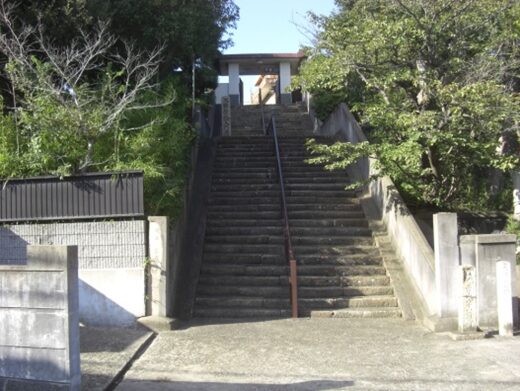

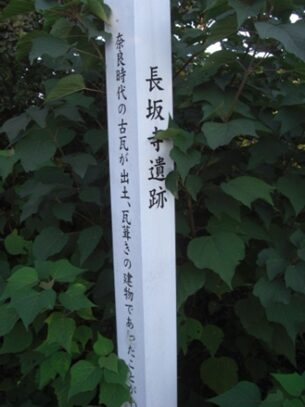

大道池をすぎたすぐ右手に、長坂寺遺蹟の標柱があります

長坂寺廃寺跡 で畑になっています

すぐ先の県道との交差点魚住町長坂寺で本日終了します。

東加古川まで行きたかったのですが時間的に無理で交差点を南(左)に歩いて山陽本線の魚住駅へ、

JRで東加古川駅まで移動してサンシャインHにて今晩は予約しているので泊まります

コメント